繼美國加利福尼亞州車輛管理局(DMV)發布《2019年自動駕駛脫離報告》之后,北京自動駕駛路測報告也已出爐。

3月2日,北京市自動駕駛車輛道路測試第三方服務機構“北京智能車聯產業創新中心”正式對外發布《北京市自動駕駛車輛道路測試報告(2019年)》(以下簡稱“報告”)。

該報告披露了過去一年內13家企業在京開展自動駕駛路測的情況,并總結了北京市基于中國特色國情發展自動駕駛而推出的多項創新,包括路測政策、路測標準、路測環境、路測服務等。而據了解,這是北京市繼去年后發布的第二份自動駕駛路測報告。

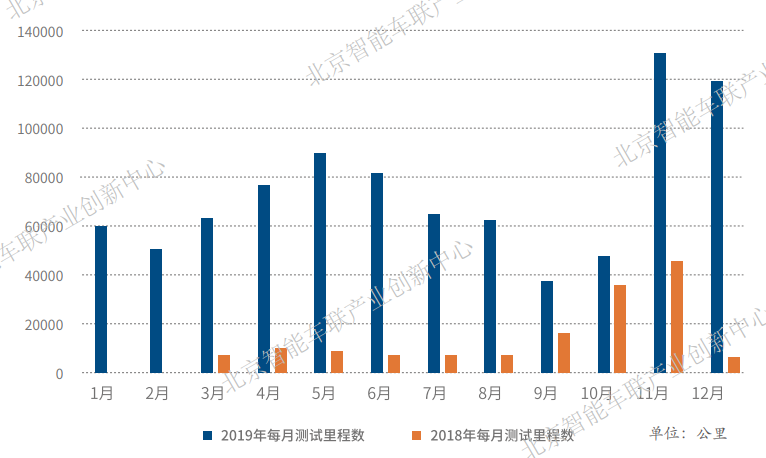

2019 年 /2018 年每月道路測試里程情況統計;圖源:北京市自動駕駛車輛道路測試報告(2019年)

北京市是國內最早為自動駕駛建立路測標準法規并發放測試牌照的地區之一。截止到2019年底,北京市已累計開放4個區縣共計151條的自動駕駛測試道路,長達503.68公里,并累計為13家自動駕駛企業77輛車發放一般性道路測試牌照,涵蓋6家互聯網企業、6家主機廠、1家地圖廠商。

報告期內(2018-2019年度),該77輛測試車輛累計路測里程為104.02萬公里。而2019年度,有12家企業共計73輛車輛參與測試,累計測試里程達88.66萬公里,較上一年度增長577%,并首次為百度40輛車發放了允許載人測試的聯席審查意見。

北京市測試牌照發放與道路測試情況;圖源:北京市自動駕駛車輛道路測試報告(2019年)

其中,百度Apollo以52輛測試車以及近90萬公里新增測試里程成為年度所有測試企業中投入測試車數量最多、測試里程最長的企業;其次是小馬智行的12萬公里,整體排序情況與美國《2019年自動駕駛脫離報告》中類似。

而值得注意的是,騰訊、滴滴及美團(北京三快在線科技有限公司)均在北京設有1輛自動駕駛測試車輛,但在過去一年里的測試里程數均未超過1萬公里。

從測試主體的測試地域覆蓋來看,規模化測試主體的覆蓋范圍更廣泛;從技術路線來看,目前只有少數測試主體開展了網聯功能測試;從測試意向來看,測試主體更傾向于在R3級的道路上開展測試。 部分測試主體在拿到T4牌照以后,開始進入更為復雜的R4級道路進行測試。

報告中還提到,目前多數測試企業采用攝像頭 + 毫米波雷達 + 激光雷達方案,其中激光雷達作為自動駕駛車輛的關鍵零部件之一,主要起到感知和定位的作用。

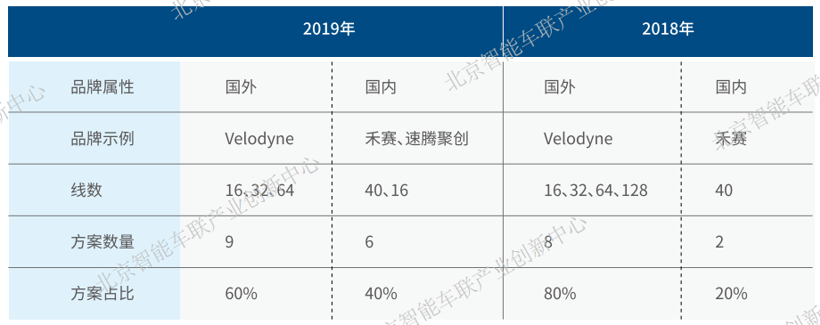

2019 年 /2018 年激光雷達品牌屬性分析;圖源:北京市自動駕駛車輛道路測試報告(2019年)

去年,測試主體在激光雷達品牌選擇上開始向國產化靠攏,國產品牌占比由 2018 年的 20% 提升至 2019 年的 40%。同時,測試主體在激光雷達的線數選擇上較2018年也有明顯降低,主激光雷達采用40線(含)以下的比例從2018年的50%上升至2019年的73%。

從目前的趨勢來看,隨著技術的不斷革新發展及低線數傳感器成本的逐漸下降,各企業對高線數激光雷達依賴度逐漸降低,開始向低成本、可量產、可落地的方向發展。

眾所周知,自動駕駛仍會存在一定的風險不確定性,但截至目前,我國無論是相關政策法規,還是保險都尚處于擬定階段。2019年全國兩會期間,全國人大代表,北京市律師協會會長高子程曾提出,“仍有很多法律法規制約了我國自動駕駛汽車道路測試、示范運營以及商業化的進一步開展。如在更多公開道路(特別是高速公路)上測試自動駕駛汽車仍然缺乏法律依據,阻礙了技術測試的進度。”

不過,近期國家發改委等11個部委聯合發布《智能汽車創新發展戰略》,并提出智能汽車強國發展戰略的背景下,中國自動駕駛有望進一步加速發展。我們也相信,自動駕駛技術及產業鏈的不斷成熟,不管是相關政策,還是保險方案,也都會順勢而來,以推動自動駕駛量產盡快實現。