根據近日消息,谷歌系自動駕駛公司Waymo向用戶發送了一封郵件,稱要去掉無人駕駛出租車的安全員角色,這對于整個行業來說足夠振奮人心。

不過,根據Waymo目前透露出的消息,我們仍然不清楚這家公司到底投入了多大規模的無人駕駛車隊。

Waymo計劃取消駕駛位的安全員角色

只有周邊的幾條信息能告知一些情況:

在加州機動車管理局(DMV)發布的《2018年自動駕駛接管報告》中,Waymo在加州共計投放了111輛無人車進行路測,總行駛里程200萬公里。

2016年初期Waymo與FCA計劃生產100輛,并將在2018年正式進行實際道路測試,隨后,這只自動駕駛車隊的規模逐漸增加到600輛,測試總里程突破了600萬英里。

2018年10月Waymo曾宣布,其自動駕駛車輛在公路上的行駛里程已達到1000萬英里(約合1609萬公里)。

在提供付費無人駕駛出租車服務Waymo One的亞利桑那州,只有一小部分人能享受到這種高科技服務。如果想讓更多人體驗,就要加大車隊的規模,但這件事對于自動駕駛公司來說,似乎非常困難。

作為目前世界上最大的自動駕駛公司,2018年3月,Waymo表示到2020年將增配2萬輛搭配自動駕駛技術的捷豹I-PACE車型,從而擴大自己在美國亞利桑那州的自動駕駛車隊。同年5月,Waymo又向菲亞特克萊斯勒豪氣預訂6.2萬輛汽車。

即便如此,Waymo目前也沒有一口氣投放幾千輛自動駕駛汽車運營,更不用說其競爭對手們。盡管每一家公司都在強調在不久的將來進一步擴大自動駕駛車輛的規模,但至少現在看來,都未成定數。

無人駕駛公司擴大規模這件事到底難在哪兒?

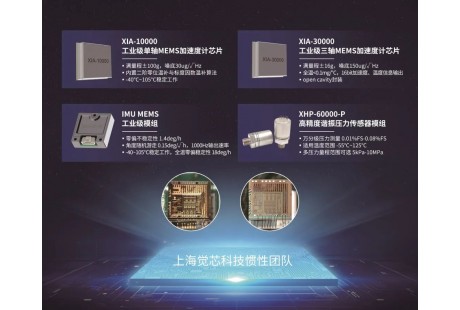

硬件難以規模化

如果用L4或者L5級別的無自動駕駛汽車當作文章的主角,即馬路上跑的全部是不需要人類接管的車輛,那么這些車一定會裝備大量的傳感器,包括激光雷達、毫米波雷達以及多個攝像頭等等。

如今的無人駕駛汽車與正常汽車在數量上相比,根本不值一提。如果真的要急速擴大無人駕駛汽車的規模,傳感器的生產規模也必須跟上。對于傳感器制造商來說,是一個比較大的問題。

就激光雷達來講,最著名的生產廠商Velodyne的產品多年來已經得到實際的驗證和使用,技術比較成熟,市場上處于領先地位。但因受到繁復的精密光學裝調工作量的影響,目前Velodyne的產能嚴重受限,遠遠跟不上市場的需求。

如果把規模擴大到數百萬輛?恐怕不是一件短期內能完成的事。

生產是一個大問題,另一方面,傳感器裝載在車輛后能否承受不間斷的應用,「可靠性」現在還沒有實際驗證過。如今無人駕駛汽車的行駛都是小規模化的,高度可控的。

而真正在路上行駛大規模車隊時,車輛會遇到各種不同道路,包括郊區,野外等惡劣的路況,甚至有可能24*7不停歇地在道路上行駛。在這種極端的情況下,傳感器能不能持續不斷地工作,應對實際應用的考驗?

目前還沒有人真正知道現階段的傳感器是否可以始終處理實際應用當中的困難。

現有的無人駕駛車輛明顯是在運維人員們的監督之下進行工作的。一旦傳感器出現不穩定的情況,工作人員確保能第一時間將其更換。在無人駕駛車輛晚上不工作的時間,工作人員需要對傳感器乃至車輛所有的零部件檢查一遍,以保證所有部件都處在最佳狀態。

如果一旦擴大范圍,在全國范圍內設置地點以維護傳感器、車載計算機,以及修復或更換各類零部件,是一個極大的挑戰。目前,無人駕駛公司的精力都在技術研發上,對于建立全國性甚至國際化的運營團隊,幾乎沒有任何經驗。

AI技術的局限

另一個重要原因是技術的問題。

不只是自動駕駛技術的不成熟,其周邊的產業也沒有實質性的突破。當前無人駕駛汽車都是在限定的范圍內行駛,如果換一個地方,無人駕駛汽車會達到同樣的效果嗎?

答案可能是否定的。一些人認為,只有在限定的區域內對地形有了詳細的繪制,無人駕駛汽車才能正常工作。那么,繪制高精度地圖的成本就限制了無人駕駛汽車很難在新地方迅速開始運營。

無人駕駛汽車如果只在一個區域內反復行駛,很可能它沒學到如何在其他地方駕駛。就像一個十幾歲的新手司機,習慣于在自己的社區開車,但害怕在空曠的高速道路上開車。

以及,每一個國家的駕駛習慣和法律條款都不一樣,一套自動駕駛系統基本不可能在兩個國家使用。換句話說,無人駕駛汽車很難進行規模復制,不管是地圖、區域,或者是國家。

同樣,回到車輛本身來看,根據英特爾預測,2020年,一輛無人駕駛汽車一天至少產生4TB的數據,在本地或是在云端,這都是一個巨大的數據量,需要大量的存儲。假如按照美國汽車保有量2.5億輛計算,2.5億乘以4TB再乘以一年365天,數據量變成了天文數字。在中國,數字有增無減。

如果利用V2V(車對車)通信讓車輛之間交互,可能對于無人駕駛交通狀況有一定幫助。但現在,使用V2V通信技術的無人駕駛汽車基本不存在。一旦擴大規模,成千上萬輛無人駕駛汽車在道路上行駛,相互之間都發射出V2V的電子信號,會不會發生數據爆炸性增長?

與Waymo產生直接競爭的自動駕駛公司Cruise曾被寄予厚望。Cruise曾表示在2019年底推出大規模無人駕駛出租車服務,但絲毫不出意外的是,這項服務被推遲,其CEO稱將進一步擴大Cruise在舊金山的測試基礎設施,為將來大規模推出無人駕駛出租車服務做準備。

Cruise的例子證明,規模化推出自動駕駛,不是件容易的事。反觀國內,已推出無人駕駛出租車服務的Baidu,在長沙首批投放了45輛量產車,在特定路段提供試乘體驗。另一家無人駕駛公司小馬智行(Pony.ai)CEO彭軍表示:「無人車行業的分水嶺就在于規模數量,100輛無人車就是一個門檻,很多公司達不到這一步,就會融資困難被淘汰掉。」

當技術研發已經發展到比較成熟的時候,規模化也許是無人駕駛行業當中最要緊的事。造出一輛無人駕駛汽車,或者研發出一套無人駕駛的系統,只是產業的開頭。當它放在真實的生活中,成為人們日常出行的一部分,才算獲得成功。畢竟在商業上,產生收益才是硬道理。