近日,在2019 中國智能汽車高峰論壇上,上海交大人工智能研究院副院長、上海交大智能汽車研究所所長張希教授就中國智能汽車產業的問題分享了其獨到見解和對行業的洞見。

隨著中國及世界各國紛紛將智能網聯汽車產業列為戰略新興產業,當前全球正掀起新一輪智能汽車的發展浪潮,而在中國,隨著傳統汽車市場增速逐步放緩,整個產業對智能汽車的希冀更加炙熱。

發展智能網聯電動汽車是我國汽車產業崛起的新契機

在傳統燃油車發展過程中,中國的發展速度與程度低于西方傳統車企,在短期內趕超的可能性較小。但在新能源汽車方面,電動化使汽車不再依賴燃油,引發了一場能源革命。作為全新技術的載體和接口,電動汽車具有易于控制、反應迅速及節能環保優勢。電動汽車與網絡技術高度結合的產品就是智能網聯電動汽車的原型,網絡與汽車結合,不僅可以減輕駕駛員的操作負擔,也使駕駛員與外界始終保持緊密的聯系,使汽車成為辦公、通訊、娛樂的新場所。

基于新能源汽車的智能網聯汽車發展之路,是中國汽車工業和諧健康發展的捷徑。國家重大專項發展智能汽車也以電動汽車為載體,逐步形成以新能源汽車為基礎的智能化交通體系。而我國的智能科技發展速度非常快,發展智能聯網汽車是中國車企實現彎道超車的一大機會。

智能網聯汽車發展之路仍需加“油”

市場發展快,并不意味著智能汽車產業已經構建成熟,理想與現實之間還橫亙著哪些難點和痛點?

張希表示,當前,我國智能汽車產業進入了發展的快車道,技術創新日益活躍,新型應用蓬勃發展,產業規模不斷擴大,但同時也存在著核心技術有待突破、產業生態亟待完善等問題。

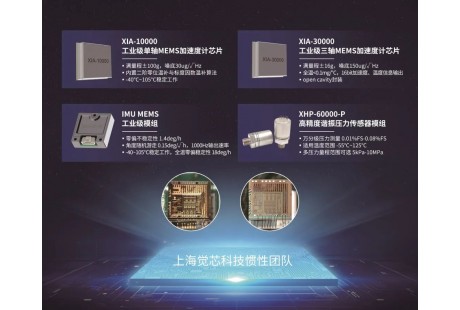

我國智能汽車產業基礎與技術研發目前相對薄弱,尤其是在整車研發、傳感器等領域還處于起步階段。如環境感知系統失效、交通參與者行為主觀性帶來行為預測失效、軟件框架過度分層、車載計算單元的高功耗及突發性失效等都將帶來嚴重的后果。

智能網聯汽車尚未達到大規模產業化要求,部分傳感器亟待降低成本或提高精度。僅以激光雷達為例,核心零部件產品未達產業化要求,供應格局尚未形成,核心技術攻關以及替代技術研發仍將是國內汽車產業的重大機遇與挑戰。

環境感知與信息融合技術是基礎

智能網聯汽車要求車輛具有強大的環境感知能力,車載傳感器是硬性需求,為適應復雜路況與天候,智能車輛需要多種類型的傳感器協同工作,保證車輛環境感知系統的工作穩定性。

如車內感知要求車內安裝幾百個傳感器感知汽車部件各種狀態和數據信息。車外感知則要求更高,未來的汽車會安裝幾十個智能化設備、包括安裝攝像頭和雷達設備,以便感知周邊的路況和其他車輛的情況,來保證汽車更加安全,不至于發生危險。同時,智能網聯汽車極大的提高了對汽車控制系統數據處理能力的需求。隨著控制系統輕量化、小型化發展需求日趨強烈,未來智能車技術必將走向平臺架構化解決方案。

復雜環境下的無人駕駛規劃與決策系統是關鍵

無人駕駛車輛的智能決策與控制執行已經成為智能網聯電動汽車智能化程度與安全裕量的關鍵因素之一。決策與規劃的任務是根據環境感知以及信息融合后獲得的全局行車目標、自車狀態及環境信息等,決定采用的駕駛行為及動作。其主要包括路徑規劃決策和人機共駕。

在整個無人駕駛系統中,車輛決策模型作為車輛的核心控制單元,屬于車輛的上層應用,基于智能網聯電動汽車框架,開發符合中國道路與環境特點的多源異質數據融合無人駕駛車輛規劃決策一體化閉環控制策略是智能網聯車輛在中國落地應用的必經之路。

閉環策略決策模型中,除了考慮場景元素的豐富程度,還需加入無人駕駛車輛自身的實時狀態信息,實時的執行指令響應效果以及車輛的動力學特性約束關系等因素,在決策模型中加入車輛的反饋信息,構成由決策到執行的一體式大閉環系統,可以使得決策模型更好的體現車輛的專有特性,同時在控制算法中加入車輛的動力學特性反饋,構成小閉環系統,可以提高車輛的動態響應特性與車輛的操縱穩定特性。

未來的汽車執牛耳者必在中國

汽車在社會活動和人類生活中扮演著重要的角色,在智能化、網聯化、電動化以及共享化的趨勢下,正逐漸成為交通、網絡、生活和工作的節點。汽車信息化網絡化是必然趨勢,智能汽車的未來無疑光明無比。

雖然智能網聯汽車網聯支撐體系的建立仍處于探索階段,但是在汽車產業方面,我國總體水平處于國際領先地位,自主品牌市場份額逐年提高,關鍵零部件供給能力明顯增強,新能源汽車產業體系日漸完善,電池、電機、電控及整車具有較強的國際競爭力,這為智能汽車的發展奠定了堅實的基礎。

在網絡通信方面,我國互聯網、信息通信等領域涌現一批世界級領軍企業,移動通信和互聯網運營服務能力位居世界前列,也為智能汽車發展積蓄了重要力量。未來,中小型互聯網企業,擁抱車企,提供技術與服務,將互聯網與汽車融合勢必大有可為。